- 交易日历

- 交易

- 结算

- 交割

- 技术

- 信息

- 法律

避险网:上海期货交易所地位的提升 标志中国市场经济进一步成熟

奥地利学派经济学大师路德维希·冯·米塞斯曾有过一个深刻的观点:套期保值工具的出现,标志着市场经济的成熟——它表明市场不仅能生产商品,还能生产“安全”。

长期以来,外界对中国经济的认知往往停留在“世界工厂”的层面,即中国有着无与伦比的能力去生产钢铁、电子产品和日用百货。复旦大学如今的这份《全球期货交易所综合排名》揭示了一个更为深远的变化:中国正在从单纯的“商品生产者”向“安全生产者”跨越。

上海期货交易所在全球排名榜单中的地位攀升,不仅仅是交易量的胜利,更是中国市场经济能够为实体产业提供“避险安全”这一高级金融产品的成熟标志。

1.从“制造大国”到“避险港湾”

复旦大学研究团队根据CGM(能力-治理-宏观)评价体系结果,将上海期货交易所列为全球“第二梯队前列”,在亚太地区商品板块更是稳居前二。这一排名的含金量在于,它不仅仅计量“成交了多少张合约”,还看交易所是否真正在为实体经济提供对抗不确定性的能力。

在米塞斯的理论中,企业家面临着无法消除的“不确定性”。而成熟市场的标志,就是发展出一套机制,允许企业家通过支付一定的成本(套保费用),将这种不确定性剥离出去。上海期货交易所地位得到提升,正是因为它是目前全球极少数能为庞大的工业体系提供这种“制度性安全”的场所。

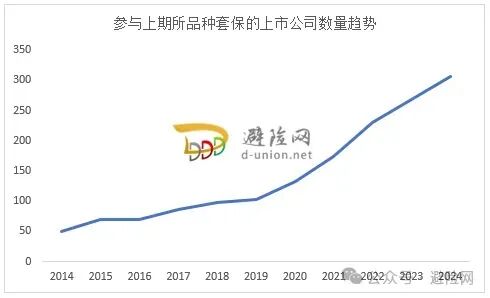

根据避险网统计,近10年来,在披露公告中明确参与商品期货套保的A股上市公司数量一直保持增长趋势。2020年-2024年增幅明显增加,复合年均增长率达到21%;而参与上期所相关品种的上市公司数量增速更高,复合年均增长率在23%左右。

2.当“上海价格”成为“安全”的代名词

复旦大学的报告中提到了几个关键案例,生动地诠释了这种“生产安全”的能力:

航运指数期货。为全球贸易流“上保险” 当红海危机爆发,全球海运价格剧烈波动时,中国的出口商面临巨大的成本黑洞。上期所推出的集运指数(欧线)期货,在这一刻成为了市场的“稳定器”。这正是米塞斯所说的“生产安全”——它让航运企业和外贸商能够在风高浪急的物理世界之外,在金融市场上锁定运价成本。中国不仅造出了全球最多的集装箱船(生产商品),现在也造出了对冲运费波动的金融工具(生产安全)。

“上海铜”与“上海金”。定价权的实质是定价安全,“上海价格”在铜和黄金等领域已具有实质性的全球影响力。越来越多的跨国贸易开始直接参考上期所的价格进行结算。这意味着,中国企业不再需要被动接受伦敦(LME)或纽约(COMEX)的价格波动风险。当原材料成本可以在家门口被“锁定”时,中国制造业的根基就更加稳固。这种对价格风险的掌控力,是一个经济体走向成熟的显著特征。

根据避险网统计,2020-2024年间,“上海铜”一直是上市公司参与商品期货套保的热门品种,不仅连续5年保持着“单一品种上市公司参与数量第一”的排名,而且这期间使用“上海铜”期货的上市公司数量一直稳定增长,年复合增长率在24%左右,越来越多的企业通过“上海铜”来管理企业所面对的价格波动风险。

3.市场成熟的终极标志:风险的分工

米塞斯认为,套期保值本质上是风险承担的专业化分工。上期所的崛起表明中国市场已经演化出了足够深度的分工体系:实体企业专注于生产商品,而交易所内的专业投资者专注于处理价格风险。

复旦大学的研究特别强调了上期所在“治理表现”上的得分,指出其独具特色的风控机制在极端行情下展现了西方交易所所不具备的韧性。这种“稳健性”本身就是一种稀缺的公共品。在动荡的国际局势下,一个能够不仅“生产商品”,还能源源不断地为全球资本和产业资本“生产安全”的市场,才是真正成熟的、世界一流的市场。

综上所述,上期所地位的提升,其意义远超金融行业本身。它宣告了中国市场经济正在补上最关键的一块拼图——从物质财富的创造者,进化为经济安全的缔造者。这正是米塞斯眼中,一个成熟市场经济体应有的模样。